「朝のうちに小雨、急に止む。九時過ぎに大久保を訪ね、共に岩倉卿に相談に向かう。その後、造幣局に向かい、そこで想像以上に優れた装置に驚かされた。従来の造幣局の仕事は疎かであり、偽造も稀ではなかった。井上と馬渡の手配で、各種の器械がどう動くのかイギリス人キンダーから説明を受け、これは黄昏時までかかった。帰り道に、大久保の所に寄って、酒を飲みつつ碁を打った。三人の碁の名手が同席していた。記、河村兵部大丞と松方民部大丞が東京から到着した。太政官から、日田県での騒動を鎮圧するようにとの委任状が届いた。」

==========

大久保を相手に碁を打つと、負ければ当然悔しいのだが、勝ったら勝ったで、普段なかなかお目にかかることの出来ない鬼の形相を目の当たりにすることになる。さて、どちらが良いのか……

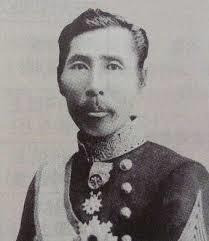

このキンダー氏は元は香港鋳貨局の長官だったのだが、パークスとグラバーの紹介で大阪造幣局に招致された。この仕事の重要性もあり、彼は三条公を越える高給取りであったのだが、流石その給料に見合っただけの仕事をしてくれた。だが遠藤とは性格的にあまり折が合わなかったようで、彼はこれから五年と経たぬうちに他の外国人達と共に雇用を解消され、造幣局は日本人のみによって運用されるようになる。明治初期の御雇い外国人の命運とは、大体そういったものであった